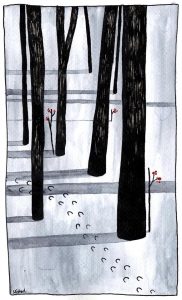

Es ist leise. Scheint fast wie das sanfte Flüstern eines Baches, der sich seinen Lauf durch das Unterholz eines dichten Nadelwaldes im Norden sucht. Es wird lauter. Kleine Strömungen umtreiben Holzpfähle an einer Brücke, und während man das Ohr vorsichtig gegen den Wind lehnt und den Geräuschen lauscht, die von einem Schwarm Singvögel begleitet, aber gleichzeitig in unendliche Weiten hinfort getragen werden, während man hinhört und sich umschaut und den Strömungen eine neue Richtung schenkt, während all dem hat das Geräusch immer mehr an Intensität zugenommen und umgibt einen, bis es aus allen Richtungen gleichzeitig zu kommen scheint. Dann beginnt das Zweifeln, man traut seinen Sinnen kaum, die aus Erfahrungen unendliche Assoziationen hervorzulocken versuchen. Der Bach hat eine kleine Staumauer durchbrochen, fließt in ein winziges Loch im Gestrüpp, das mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist weil einem Millionen und Abermillionen kleiner Äste und Nadeln der Fichten die Sicht versperren, und schließlich verschwindet er, der Bach, muss unter der Erde weitergehen, vielleicht wieder auftauchen, aber bis dahin hat man ihn längst vergessen.

Man bemerkt, dass man die Augen geschlossen hielt um sich ganz und gar auf die Geräusche, auf den Fluss der keiner ist, nie einer war, konzentrieren zu können. Beinahe, stellt man fest, beinahe scheint der Moment in Zeitlupe zu vergehen. Beinahe scheinen sich die weißen Fäden an der Kante des Hügels von selbst zu bewegen, und obwohl man etliche Meter davon entfernt am Hang steht, sieht man jeden einzelnen Faden, jedes Haar, jeden Teil des Pferdes, dessen Reiter es mit fest in die Seite gepressten Beinen vorantreibt. Die Muskeln zittern, kleine Wolken steigen aus seinen Nüstern empor. Die Hufe, versteckt unter einem Büschel weißer Häärchen, die nahe des Bodens unter dem sonst pechschwarzen Fell hervorzustechen scheinen, sind fest im Boden verankert, beinahe verkrampft, als könne nicht einmal Gott dieses Pferd je von der Stelle bewegen, und als würde es warten, warten auf ein Wort des Reiters, seines Herren. Würde es gewittern, würde der Blitz dort einschlagen, in diesem höchsten Punkt, diesem Reiter, der mit stolz geschwellter Brust seinen Kopf nach hinten wirft und etwas ruft, woraufhin man zusammenzuckt, abgelenkt vom seltsamen Anblick. Der Moment scheint vorbei. Das Pferd wirbelt schneller. Es erzittert wieder und als es sich erneut in Bewegung setzt, schneller diesmal, da wandert jedermanns Blick zu Boden. Die gleichmäßige Fläche aus grünen und braunen Nadeln, gezeichnet von den Jahreszeiten und fast vergessen im Laufe der Zeit, ist zu einem geteilten See aus winzigsten Teilchen geworden, die sich aufeinander stapelnd links und rechts vom Weg niedergelassen haben. Der Blick wandert umher, erkennt die kleinen Brüche der ehemals vollkommenen Nadeln. Einen Huf vor den nächsten setzend scheint das Pferd voranzukommen, scheint schnell zu sein, und wirkt doch unendlich langsam, wie die kleinen Tropfen im Bach, die sich in ihrer Beschaffenheit andauernd ändern, nicht die glatte Wasseroberfläche sind, die sie zu sein behaupten, sondern ihre Positionen wechseln, tauschen, gegen ihren Willen.

Als das Pferd den Wald verlässt, lässt es eine dichte Schneise hinter sich. Abgeknickte Äste, die ihre Mutterbäume verlassen und auf den Boden fallen mussten, Tannenzapfen, deren kleine Plättchen abgebrochen und auf den Nadeln verteilt wurden. Das Weizenfeld, das sich schmal und umgehbar am Hang des Hügels befindet, wird von einer Blöße niedergetrampelter Halme geteilt. Winzig kleine graue Steinchen rollen hinab, sorgen dafür, dass das feuchte Gras einknickt und für den menschlichen Betrachter so scheint, als hätte es sich selbst entschlossen, der niedergehenden Sonne den Rücken zuzukehren und erst im Morgengrauen wieder erneut den ganzen Leib der einzigen Lichtquelle entgegenzustrecken.

Kein Laut dringt mehr durch die Dämmerung. Keiner der Singvögel ist der Schneise des Reiters entkommen, kein Flüstern eines Baches durchbricht mehr das Feld. „Schneller“, meint man fast einen letzten, beinahe verstummenden Ruf durch die Dunkelheit hören zu können, es schleicht, es trabt, es galoppiert.

Illustrationen: Sarah Eichert